“如果我跑得动,我会一直坚持我喜欢的马拉松运动;如果我走得动,我会一直坚持我热爱的志愿服务。”4月29日,全国劳模叶德奕这样说起自己的两大爱好。

今年56岁的叶德奕是国家电网周宁县供电公司的普通工人,光脚跑了二十届的“厦马”,是志愿服务超过1.1万小时的全国优秀志愿者,是当过2008北京奥运会火炬手的全国劳模。

叶德奕有固定的“厦马”号码1017,从1992年开始坚持33年的志愿服务有了数以万计的追随者。2006年,第一次参加马拉松比赛的叶德奕光脚跑完了全程,成绩3小时38分,报道赛事的媒体给他起了个“赤脚大仙”的外号。叶德奕赤脚跑马拉松是为了省下买鞋的钱,他说,“跑步费鞋,省下的钱可以帮助更多的人。”

“你做的是很高尚很有意义的事,不是每个人,甚至每个火炬手都做得到的,为你骄傲。”

——马拉松跑友李平

叶德奕说起话来很有耐心,但并不健谈,虽然他已从事过上万小时的志愿服务。

海南海口的马拉松跑友李平是他交流比较深入的一个朋友。2008年5月12日,叶德奕在福州传递完2008年北京奥运火炬刚回到周宁次日,汶川发生地震。叶德奕在短信里和李平商量,如果灾区有需要,就一起去做志愿者。6月4日,叶德奕请了年休假,先去了成都,帮忙搬运救灾物资。6月8日,到了受灾最为严重的映秀镇,后又主动请缨到阿坝州供电局参与电力部门的抗震救灾。6月20日,转到宁德对口支援的彭州。期间,他不时在短信里向李平分享着自己救灾过程中的所见所闻。

李平到了6月20日才知道,叶德奕是瞒着单位与家人去了救援一线。李平很感慨,在短信中回复叶德奕:“你做的是很高尚很有意义的事……不是每个人,甚至每个火炬手都做得到的……你不事张扬地做着不平凡的事,为你骄傲。”

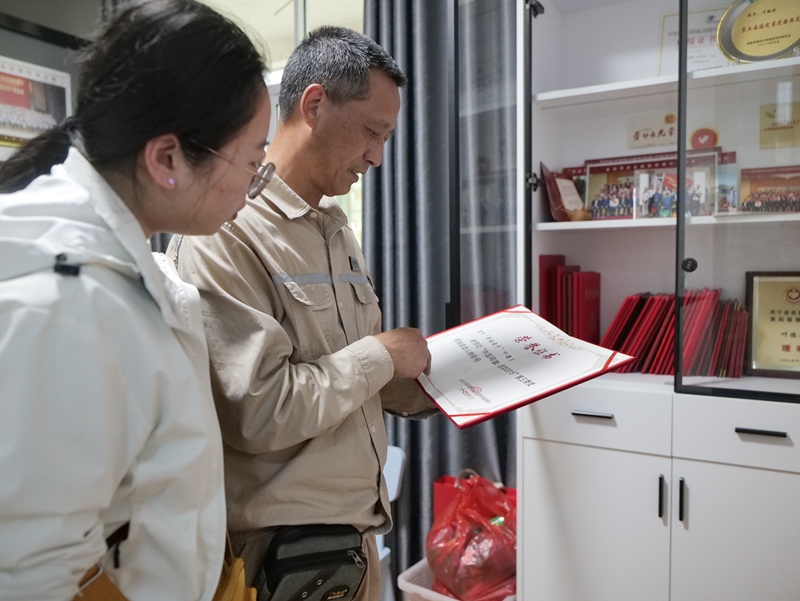

叶德奕家中的柜子摆满了各种证书

叶德奕是一名普通的电力工人,妻子叶美梅是一名环卫工人,两人的收入并不高。早在1992年,两人就开始接收贫困的农家子弟在家中免费食宿、供他们上学。先是村里的邻居孩子,接着乡里的,然后是上门求助的贫困家庭。30年来,叶德奕并不宽敞的家里先后接收过80多名孩子。最多的时候,同时有11个孩子住在家里,床铺不够,就打地铺一起睡。入不敷出,妻子叶美梅卖过馒头肉包、摆过小摊,种着各种青菜、养着鸡鸭。

1988年,叶德奕和体弱多病的母亲几乎同时患了重病,并不富裕的邻里乡亲凑钱送米提供帮助。母亲没救回来,但知恩图报的想法却深深地埋在叶德奕的心里:“有能力了,我就尽可能去帮助更多的人。”

叶德奕空闲时喜欢看报纸,看到有人求助的新闻,他就按刊登的地址汇款,没有地址的就汇给编辑部转交,少的几十元,多的上千元。叶德奕家中客厅的抽屉,存着一叠叠汇款单凭据,最早的一张是1992年汇给南平市顺昌县老人杨华,资助持续到2004年老人去世。

2004年春节,在为黄埔敬老院检修线路时,叶德奕遇见了年过八旬、生活不能完全自理的叶志岱。从此以后,叶志岱和敬老院的老人们就成了叶德奕心头的牵挂。

闲暇之余,叶德奕时常到敬老院陪伴叶志岱,帮他按摩,做他喜欢的饭菜。不仅是叶志岱,黄埔敬老院几乎所有的老人都将叶德奕当“儿子”看待。“德奕这孩子实诚,只要他来,我们就很开心。”“德奕一段时间没来,就感觉少点什么。”

叶德奕党员服务队给浦源镇敬老院老人们送去新春慰问。肖贵芳摄

黄埔敬老院合并到李墩敬老院,李墩敬老院又合并到浦源敬老院……叶德奕一直都在,自费为敬老院添置了洗衣机、电视机、电热毯等物品,还购买DVD和碟片丰富老人们的业余生活。“逢年过节,德奕都会提着水果、牛奶来看我们,对我们嘘寒问暖,就像自家孩子一样!”李升兴老人感慨地说。

西南地区干旱,他捐赠5000瓶水;玉树地震,他捐款2000元;舟曲泥石流,他赶赴灾区,搜寻遇难者遗体、搬运桥梁铁架,一干就是6天7夜……2001年,我国开始全面推行注册志愿者制度。2003年,叶德奕成为周宁县首批注册的志愿者,2012年,他被中央文明办授予全国优秀志愿者称号,至今累计志愿服务超1.1万小时。

各地受助者写给叶德奕的信件

提起妻子叶美梅,叶德奕愧疚地说:“没有她的支持,我无法坚持这么久。”先后寄宿在家中的80多个孩子几乎都是妻子在照顾,不多的收入被“管家”叶德奕捐赠了,家中难免拮据,但妻子二三十年来毫无怨言。

叶德奕常年穿着单位发放的工装,唯一的西装是2015年当选全国劳模去北京领奖时才买的。妻子叶美梅也没有几件精致的衣裳。受过叶德奕夫妇三年资助的陈丽从福建师范大学毕业后,去了武汉工作,每年春节回周宁,总要给叶美梅带一身衣服。

“姑丈给予我的不仅仅是生活上的资助,更是教予我做人做事的道理,我要像他一样,力所能及地帮助他人。”

——公务员李成斌

李成斌是周宁县际会村人,也是最早受到叶德奕资助的孩子之一。在叶德奕家中,李成斌从小学读到了高中,考上了重庆工商大学,现在是周宁县的一名公务员。

李成斌叫叶德奕“姑丈”,后来的孩子们也跟着叫“姑丈”。李成斌说,姑丈对自己和对亲生的孩子一样。初中时,李成斌英语成绩不理想,“吝啬”的姑丈为了他能学好英语居然舍得买收录机和英语磁带。小时候,姑丈带着他帮姑姑扫大街,和姑姑一起去卖馒头……李成斌说,自己长大以后才知道,“姑丈姑姑是在身体力行地教我做人做事的道理。”

2010年大学毕业后,李成斌辗转于无锡、周宁、福州,做过钢材贸易、卖过衣服、开过饮食店,但几乎都没剩下什么钱。在叶德奕的再三劝说下,2019年,李成斌回到周宁,参加了公务员考试。漂泊了十多年的李成斌如今已经有了自己的三口之家。

“姑丈不仅长期帮助了我,也影响着我。”李成斌是司法部门的公务员,调解、帮教是日常的工作,“耐心是我从姑丈那里学来的。”在一次看望老人的时候,李成斌看到老人头发长期未理,就自告奋勇地回家带来了推剪工具帮老人理发,一理就理了三年。

2010年,国家电网周宁县供电公司“叶德奕共产党员服务队”“叶德奕志愿者服务队”成立时,肖琳是最早的一批成员之一。“和叶德奕都同事了近30年,我才知道老叶默默无闻地做了那么多好事。”去年退休的肖琳笑着对叶德奕说,“我退休了几乎也都在周宁,有志愿服务,你一叫我肯定就到。”

从“叶德奕爱心基金”成立开始,服务队的志愿者、同为电网职工的吴晓锋就养成了一个习惯,每月发工资后,首先为基金会捐出50元。

叶德奕把“全国五一劳动奖章”“全国劳模”的奖金15000元全部捐出,作为志愿服务活动经费。公司也非常支持服务队开展助残、助困、助学和抗灾抢险等志愿服务。

叶德奕在七步镇敬老院检查电表箱。肖贵芳摄

在装表接电业务外包之前,叶德奕所在的装表接电班只有4名班员,担负着周宁城区2万多户居民客户电表的安装、更换和故障修理工作。2014年,叶德奕又兼任配电抢修班班长。2015年2月18日晚7时许,除夕之夜,周宁县商贸城河滨路附近13户居民停电。叶德奕带着党员服务队迅速到达现场,很快查明故障为河滨路1#公变A相过负荷烧坏集束导线造成停电。随后经过紧急抢修,更换了导线,当地很快恢复了正常供电。

叶德奕说:“其实过不过年对我们电力抢修人员来说都是一样,我们是全年24小时候命,只不过平时叫上班,过年过节叫值班。”

从一个人到一支团队,如今的“叶德奕共产党员服务队”“叶德奕志愿者服务队”已经建立起“1+3+N”(1支志愿队伍、3个固定服务点、N个服务项目)的服务模式,队伍超过900名队员,捐款捐物超20万元,累计服务时间超过4.5万小时。

“我读初中的时候,就知道叶德奕的事迹了,如今我不仅和他成为了跑友,也和他一样在做着公益活动。”

——志愿者许文昌

“我还在读初中的时候,就知道周宁有个赤脚跑马拉松的奥运火炬手叶德奕,还知道他是一个一直从事公益事业的志愿者。”1993年出生、如今已是周宁县人民检察院书记员的许文昌说。

已经跑了三年马拉松的许文昌和叶德奕成为了跑友。“你的成绩比我好多了。”叶德奕对许文昌说。

许文昌是周宁县摄影家协会副主席,还有一个和叶德奕相同的身份,是周宁岁月年轮敬老摄影志愿服务队成员。“肯定有叶德奕叔叔的影响。”许文昌说。2019年初,许文昌和一众摄友去一个偏僻的村庄采风,一个年迈的老婆婆拿出一张已经过世的老伴身份证问,能不能帮助把老伴的相片放大,给她留个纪念。“我们几个摄友触动很大,在偏僻的山村,可能还有不少的老人一生都没拍过一张像样的相片。”许文昌说。

岁月年轮敬老摄影志愿服务队队员在纯池镇后溪村为老人拍摄相片。陈凤禧摄

2019年,岁月年轮敬老摄影志愿服务队组建,为全县70周岁以上老人拍一张相片成了成员们的公益愿望。许文昌不仅参与拍摄,还负责相片的打印、装框、邮递。周宁县有144个村庄,服务队至今已经去过一半的村庄,为8000多名老人拍摄了心仪的相片。

2023年,岁月年轮敬老摄影志愿服务项目获福建省新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖。

经营着兴福社区长者食堂的叶树正组建了好几个群,人数上千,而叶树正的另一个身份是银屏峰下周墩人志愿者协会会长。周宁县文明办文明实践创建股负责人阮爱清说:“每当有志愿服务的需要,老叶的志愿群一呼就有几十人响应。”

周宁县狮峰救援中心从最初筹建的5人小组发展到如今的50人,年纪最大的70后,最小的00后。00后队员小吴在入队申请书里写着:“当初家人受助于救援队,现在我也要守护他人。”短短两年间,这支队伍服务时长超过8489小时,成功从深山绝境救出79人。

周宁县义工协会、方言评书志愿服务队、红领巾小导游志愿服务队……从一个人到一支团队,从一支团队到298支志愿服务队伍,在周宁县文明办开发的“周宁新时代文明实践中心”小程序,298支志愿队伍、1.8万名志愿者记录着45万小时的服务足迹。

跑了20年马拉松,志愿服务33年,叶德奕说:“帮助他人是一件很快乐的事,我会一直坚持下去。”

奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神,在叶德奕、在许文昌、在狮峰救援中心、在不断扩大的志愿队伍中……一传十、十传百,代代接力传递。(文/吴道锷 陈健 鲍斯特 图/吴道锷 陈健 鲍斯特(除署名外))

http://fj.people.com.cn/n2/2025/0429/c181466-41213437.html

编辑:萧培 审编:益申合

1、凡本网来源注明“中国公益网”(域名CHINAGONGYI.COM.CN)的所有文章和图片作品,版权均属于中国公益网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国公益网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国公益网CHINAGONGYI.COM.CN)”的文章和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、联系电话:400-8059-268 电子邮件:chinaqnlm@vip.qq.com