为深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,践行铸牢中华民族共同体意识的时代使命,南京信息工程大学遥感与测绘工程学院省级大学生创新创业训练团队,在本科生党支部引领下,于暑期组织开展“测绘红色足迹 口述革命历史”——3S技术赋能少数民族铸牢中华民族共同体意识专项实践活动。本次实践由项目负责人季东旭带队,前往浙江省丽水市、景宁畲族自治县、缙云县、云和县等多个县区,通过线上线下方式开展少数民族地区发展调研、革命史实考察与口述历史影像记录,用脚步丈量红色热土,用镜头定格民族团结的生动瞬间。

一、探寻红色印记 感悟生态人文交融

团队抵达丽水后,首站来到缙云县仙都景区——这里不仅自然风光惊艳,更承载深厚文化底蕴。鼎湖峰素有“天下第一笋”之称,拔地而起、雄伟壮观;倪翁洞集聚了唐宋以来众多摩崖石刻,是中国书法艺术的“活化石”;独峰书院则让团队回望朱熹曾经讲学的场景,感受传统文化的传承与延续。

景区亦是华夏始祖祭祀地,“缙云轩辕祭典”成为国家级非物质文化遗产,彰显中华民族从源头上对“同根同源”的精神认同。

近年来,仙都景区以文化为核心驱动力,通过修复黄帝祠宇、开发文创产品、激活废弃采石遗址等举措,推动文旅融合与乡村振兴,生动诠释了“文化赋能发展”的路径。此次探访让团队深刻认识到,丽水既是革命老区,更是文脉深厚、生态文明与文化自信交相辉映的热土,为后续走进畲族聚居区奠定了认知基础。

二、走进畲乡·记录发展变迁

次日清晨,团队驱车前往全国唯一的畲族自治县 —— 景宁畲族自治县。这里既是畲族文化的重要传承地,也是红色历史的见证者,其铸牢中华民族共同体意识的实践,对全国民族地区发展具有重要参考意义。

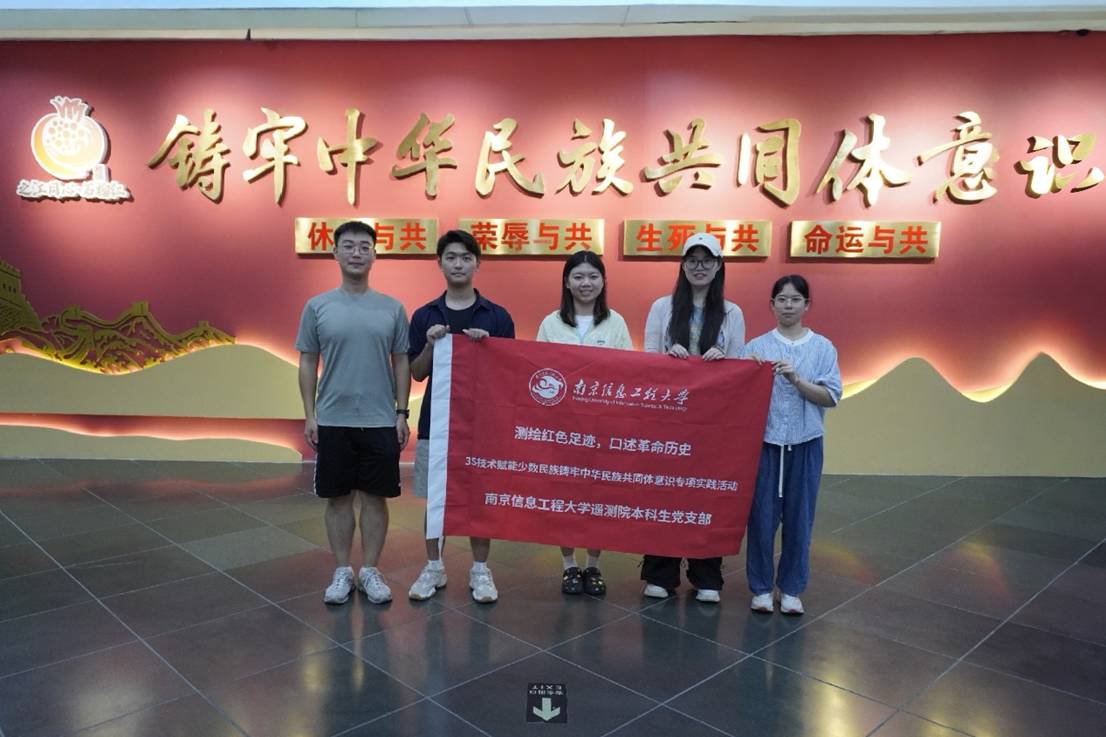

团队成员与中国畲族博物馆工作人员刘欣在博物馆门厅合影(2025年8月14日摄)。季东旭 供图。

畲族文化的传承与传统习俗

在中国畲族博物馆,团队在博物馆工作人员刘欣的带领下,深入了解了畲族的文化历史、传统习俗以及日常饮食等方面的内容。通过刘欣的讲解,团队成员详细了解了畲族的历史渊源、语言、服饰、节庆及其对传统文化的保护措施。博物馆内展出了大量与畲族文化相关的实物和图片,让大家更加直观地感受到畲族的独特文化魅力。

在博物馆工作人员刘欣带领下,团队成员详细了解畲族传统文化习俗(2025年8月14日摄)。戴安琪 供图。

档案寻踪与人物故事

通过与刘欣的深度访谈,团队挖掘出“畲族革命老妈妈”钟金钗的动人事迹。1874年,钟金钗出生于景宁偏远山村。1936年,红军在景宁遭遇国民党清剿,大量伤员急需救治,她主动与丈夫在山洞搭建草棚,用畲族传统医药成功治愈30多名红军战士。她的无私奉献,不仅展现了畲族妇女的坚韧,更彰显了各民族团结抗敌的力量,其故事至今在浙江多地流传,成为中华民族共同体意识的生动写照。

此次访谈为团队深入了解畲族人民在革命中的贡献奠定了基础。这些畲族人物不仅见证了民族团结、共同抗争的岁月,更体现了畲族女性在革命与建设中的坚韧与担当。

“畲族革命老妈妈”钟金钗救助红军的事迹塑像(2025年8月14日摄)。戴安琪 供图。

此外,刘欣还向团队介绍了近年来中国畲族博物馆在充分利用新媒体创新革命文物宣传方式、以“现代博览园”为向,打破传统博物馆景区局限等方面的诸多探索。

网络调查与革命史实的补充

除了实地调研,团队还通过中国知网等网络平台进行了广泛的调查,收集了更多畲族人民与革命相关的历史事迹,搜集整理了《雷桂梅:三次见到毛主席的畲族女民兵》等众多感人故事。其中,景宁大张坑“红寨”村的事迹尤为动人——作为国家级传统畲族红色文化村,革命年代这里是畲族群众奋斗的前沿阵地,全村43户中39户为中共党员,组建了景宁第一支畲族民兵连,先后参与 “捣毁碉堡”“剿匪之战” 等关键战役,1950年被授予“剿匪模范民兵队”称号,其“忠勇精神”成为宝贵的红色遗产。

这些史实补充了团队的调研成果,为接下来的数据整合和可视化平台提供了重要素材。

基层党建与民族振兴的结合

调研过程中,团队参观了畲乡党群服务中心、堰头村党群服务中心、河阳村党群服务中心等,了解基层党组织如何在民族地区发挥战斗堡垒作用:推动民族文化进校园、进社区;发展特色产业,如畲族刺绣、山茶油、黄精等绿色经济;通过文旅融合吸引年轻人返乡创业。这些举措让团队真切看到,民族地区的发展不只是经济数字的增长,更是文化自信与社会凝聚力与中华民族共同体意识的同步提升。

团队成员参观堰头村党群服务中心(2025年8月15日摄)。季东旭 供图。

团队成员参观河阳村党群服务中心(2025年8月14日摄)。季东旭 供图。

三、生态文化共振与乡村振兴

离开景宁,团队前往云和梯田——世界农业文化遗产地,调研当地在梯田保护、农旅结合中的经验。梯田脚下,畲族和汉族群众共同经营民宿、开设农家乐,游客不仅能欣赏到壮美的田园风光,还能体验畲族服饰、品尝特色美食。团队成员在田间与农户交流,感受到生态文明理念在民族地区的生动实践。

云和梯田中的古村落(2025年8月15日摄)。季东旭 供图。

结合“绿水青山就是金山银山”的理念,团队成员们提出以下建议:依托“梅源芒种开犁节”等非遗节庆打造旅游+文化沉浸体验;深化特色民宿打造与乡村公共服务建设;秉持“两山合作社+村集体+村民”共富模式,巩固生态修复成果;建设文化旅游中心镇与观景廊道,提升空间联通;持续推动“找茬”游客参与机制,鼓励游客反馈并及时整改服务与环境细节;拓展夜经济项目、开发文旅节庆,如“稻梦艺术节”“夜间星空露营”等项目,丰富旅游业态与延伸消费时间;引入数字气象地图(利于日出、云海观赏等)和VR、AR智能导览提升旅游品质与安全。

如果这些措施得以推进,将有助于促进当地经济的可持续发展,并为不同民族之间的交流与融合提供支撑,从而在一定程度上增强中华民族共同体的凝聚力与文化认同感。未来,云和梯田也有望在生态保护与乡村发展中,体现民族团结与共同进步的积极价值。

四、实践总结:用大创成果赋能红色调研——让民族团结“可见、可感、可传播”

本次浙江丽水实践不仅是一次社会调研,更是团队江苏省省级大学生创新创业训练计划项目的重要实地实践环节。团队将理论学习、红色调研与数智化成果建设深度结合,在革命历史与民族文化之间搭起桥梁,让铸牢中华民族共同体意识的工作更具时代感、可持续性与可传播性。

在丽水的调研中,团队重点走进景宁畲族自治县,通过访谈革命亲历者、拍摄口述历史视频、查阅档案文献,系统记录了畲族地区的红色记忆与发展变迁。这些素材不仅是文化史料,更是团队自主开发的“测绘红色足迹”地图可视化平台的核心数据源。目前平台已完成初版开发并申请软件著作权,可将调研、搜集所得的文字、影像、声音与地理坐标精确绑定,通过互动地图、专题影像和故事集锦呈现,使民族地区的红色革命足迹从平面记录跃升为可交互、可感知的数字体验。

团队自主开发的可视化平台展示效果。季东旭 供图。

大创项目指导教师,南京信息工程大学副教授朱亚宾高度概括了系列专项活动的五大逻辑——

“有章”:明确铸牢中华民族共同体意识的教育—实践—内化路径;

“有史”:梳理少数民族地区革命斗争的历史脉络;

“有行”:以团队实地调研为抓手,沉浸式感受民族团结进步的现实场景;

“有形”:用3S技术将红色足迹数字化、可视化、可交互;

“有感”:通过口述历史与视频传播,让民族自豪感和归属感在青年群体中延续。

此次丽水之行,团队完成了“延河实践营”华东板块——浙江丽水畲族的重要考察任务,采集到了高质量调研与影像数据,并验证了自主开发的可视化平台在数据对接、故事呈现、互动传播等方面的可行性。接下来,他们将与团队内“星火燎原”数据处理小组完善数据整理与影像加工,与“井冈星图”地图可视化小组加速平台优化和社会化发布测试,进一步形成从调研—加工—呈现—传播—评价的闭环体系。

另外,该团队正在加速整合来自大理白族、云南纳西族、黔东南苗族、财堡畲族、贵州侗族等近十个民族地区专项实践小队的实践成果,力求在更大范围内汇聚多民族共同书写的红色记忆与发展图景。

团队成员们相信,当红色足迹在地图上“亮起来”,当革命故事以视频形式“活起来”,当民族团结进步的精神通过可视化平台跨越时空传播开来,铸牢中华民族共同体意识就会从理念落到行动,从理论成果走向社会共识。

(通讯员:季东旭 朱亚宾)

原标题:南京信息工程大学遥测院省级大创团队赴浙江丽水开展3S技术赋能少数民族铸牢中华民族共同体意识专项实践活动

https://www.eol.cn/sizheng/sxx/202508/t20250827_2686879.shtml

编辑:萧培 审编:益申合

1、凡本网来源注明“中国公益网”(域名CHINAGONGYI.COM.CN)的所有文章和图片作品,版权均属于中国公益网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国公益网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国公益网CHINAGONGYI.COM.CN)”的文章和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、联系电话:400-8059-268 电子邮件:chinaqnlm@vip.qq.com