9月7日上午,博白县“翰墨传情·桃李芬芳”书画公益助教作品展览暨师生才艺展示活动在县体育中心隆重开幕。本次活动不仅展出了大量师生书画佳作,更通过一场精心策划的文艺表演,深刻诠释了博白教育的精神风貌与文化底蕴。开幕式总导演温智淞在接受采访时,详细介绍了本次文艺表演的策划理念与执行过程。

温智淞表示,本次文艺表演以“翰墨传情,桃李芬芳”为核心主题,旨在通过艺术的形式展现博白教育的历史积淀和时代风采。博白县教育局庞一奇局长从布置任务的第一天就提出,要扎根博白教育的沃土,提取动人感人、激励人的元素,去潜心创作这个开幕式的节目。我们导演组非常受启发,这场演出紧紧围绕博白教育特点亮点、王力先生的治学精神、艺术家书画艺术的美学表达以及教育工作者的情感共鸣四大维度展开,力求实现“以艺感人、以文化人”的效果。

演出在博白县中学廉诗宇老师大气磅礴的《客家大歌》演唱中拉开了帷幕,一轮红日照亮了客家迁徙的道路,推开博白厚重文化的大门,让人震撼和感动。

情景朗诵与歌曲《师道·繁茂》中达到首个高潮。该节目通过时空对话的方式,再现了著名语言学家、教育家王力先生孜孜不倦的求知历程与投身教育的坚定信念,深情的朗诵与壮族青年歌唱家陆仁激昂的演唱相得益彰,令许多观众动容落泪。节目中,两位讲述者的设置尤为巧妙。一位是博白县水鸣中学教师王伟阳,他不仅是一位扎根乡村的教育工作者,同时也是王力先生的同族后代。在节目开场,他用地佬话深情引入,赋予了整个讲述以深厚的乡土文化底蕴和血脉相连的亲切感。另一位讲述者是中国教育报记者赵乐萍,作为王力先生母校博白县中学的08届校友,她以独特的新一代媒体人和母校学子的双重视角,回溯先生的精神传承。两位讲述人身份交融、视角互补,共同串联起王力先生跨越时空的教育生命线,深刻诠释了师道精神的代代相传与生生不息。

作为语言类节目导演何滨谷和黄希凤讲到创作特色与史实依据表示这个节目1. 真实对话还原:西南联大时期王力在豆油灯下著《中国现代语法》时与学生的对话,体现学术坚守。 唐作藩亲述1957年课堂被王力当众纠错事件,彰显“求真勇气”师道真谛。1978年博中演讲中“母语是魂之锚”等原话,凸显乡土情怀。

2. 弟子敬仰细节

· 季羡林回忆王力平等对待司机、青年学者的谦和。

· 唐作藩追述王力分配翻译稿费培养后辈的往事。

· 晚年捐献半载工资(2000元)设立博中奖教基金,临终嘱托“为国家出力”。

3. 精神意象贯穿

· 煤油灯:从昆明到燕园,象征乱世守烛、盛世传薪的教育者灵魂。

· 十四箱书:隐喻自学成才的博白精神,呼应博白崇文传统。

· 龙虫并雕:学术巨著与普及教材并重,体现大师的格局与温度。

舞蹈《水墨》则以肢体语言诠释书画艺术的韵律之美。演员们通过流畅而富有张力的动作,模拟笔墨在纸上游走的节奏,将中国书画的写意性与动态美有机结合,赢得现场阵阵掌声。博白县“翰墨传情·桃李芬芳”书画公益助教活动,以艺术传递温情,以行动助力教育,每一幅作品都是爱心的印记,每一笔捐赠都是教育的希望,共同书写多向奔赴公益助教新篇章,这正是对“全社会要担负起青少年成长成才的责任”重要指示的生动践行。本次活动共收到书画作品6199幅。这6000多幅作品,是全国各地一颗颗爱心跨越山海的艺术接力。这份沉甸甸的名单,让我们看到了艺术的力量如何汇聚成公益的江河。这份由笔墨凝聚的磅礴力量,必将成为助推博白教育发展的强大引擎,艺术的价值因慈善而得以升华,教育的星空因你我而更加璀璨。

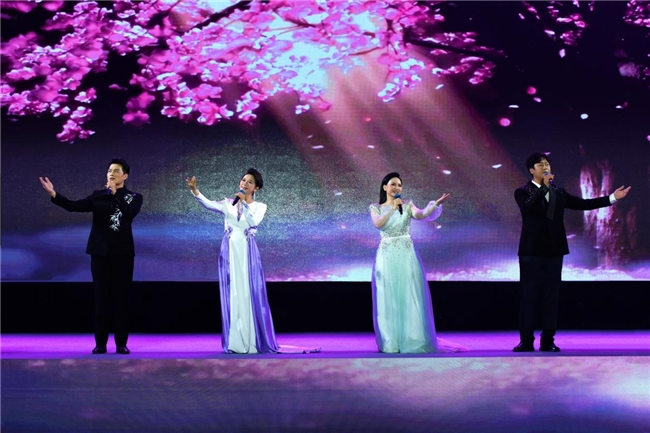

在第41个教师节即将来临之际,今年教师节的主题“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”深入人心。为弘扬尊师重教社会风尚,展现新时代教师风采,何滨谷、冯峻雄、陈俏伊、陈圣东四位来自不同学龄段、不同学科的优秀教师共同倾情演唱了歌曲《教师情》,以这种特殊且充满意义的方式,提前为广大教育工作者献上节日的祝福。

此次四位老师的演唱,不仅仅是一次文艺展示,更是对“教育家精神”的生动诠释与实践。他们用歌声传递了人民教师潜心育人、甘当人梯的崇高品德,表达了广大教师投身教育强国建设伟业的坚定决心与豪迈情怀。

由博白县教师合唱团演唱的歌曲《博白教育人之歌》,以真挚的歌词和温暖的旋律,歌颂广大教师扎根讲台、默默奉献的崇高精神,引发了在场教育工作者的强烈共鸣。许多教师表示,节目“唱出了我们的心里话”。

执行导演麦俊、汤欢欢透露,本次演出从策划到排练历时一个多月,共有来自博白县中学校友艺术团40名校友和博白教育合唱团80名演员参与表演。“我们希望通过这场演出,不仅向全国人民展示博白教育的成果,更传递一种精神——那就是全县人民对知识的敬畏、爱心艺术家们对艺术的热爱和广大教育工作者对教育事业的忠诚。”

这场演出以深厚的文化底蕴和精湛的艺术表达,实现了思想性与观赏性的统一。它既挖掘了王力先生求知精神的历史深度,又通过多元舞台形式展现了美育教育的广度;既以真挚情感传递了师者情怀的温度,更以崇高立意彰显了教育使命的高度,是博白教育人文精神与艺术价值的一次完美融合与升华。

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202509/09/WS68bfc5eba310f0725774770a.html

编辑:萧培 审编:益申合

1、凡本网来源注明“中国公益网”(域名CHINAGONGYI.COM.CN)的所有文章和图片作品,版权均属于中国公益网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国公益网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国公益网CHINAGONGYI.COM.CN)”的文章和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、联系电话:400-8059-268 电子邮件:chinaqnlm@vip.qq.com