央广网南昌8月1日消息(记者刘培俊 实习记者尹向东) 为探索非物质文化遗产保护与乡村振兴的融合路径,7月14日至20日,南昌大学探“滇”寻“遗”暑期社会实践队赴云南大理、鹤庆等地,调研白族银器锻造、扎染技艺等国家级非遗项目的创新传承。队员们通过实地考察、亲身体验和深度访谈,见证了传统技艺与科技创新如何成为驱动乡村发展的“双引擎”。

守正创新:非遗技艺焕发时代活力

在鹤庆县新华村白族银器锻造传承基地,非遗传承人洪卫向队员们展示了“千锤百炼”的精湛工艺。工作坊里,队员们目睹了从熔银、锻打、雕花到抛光的全过程。洪师傅手持錾子,以每分钟近20次的频率敲打银坯,使银料逐渐呈现出繁复的花鸟纹样。洪卫既坚守古法,又将大理风光融入设计,开发符合现代审美的产品。“传承需要守护本真,也要创新思维开拓市场。在政府政策扶持下,银器工坊被纳入乡村振兴项目库,推动技艺从家族传承走向产业化。”洪卫说。

实践队员学习银器制作(央广网实习记者尹向东 摄)

大理周城村的众多扎染工坊则通过“非遗+文旅”模式焕发新生。工坊开设体验课,年接待游客超万人,并联合设计师推出时装系列,借助电商直播拓展销路。“以前扎染仅供自用,现在游客体验踊跃,订单不断,还带动周边村镇妇女参与布料加工,增加了村民收入。”当地从业者李志卓表示。队员们观摩了从板蓝根选材、发酵染液到扎花、染色、漂洗的全流程,看着素布经“捆扎”“浸染”后晕染出如苍山云雾、洱海波纹般的纹理。队员何林晏感慨:“这不仅是一门手艺,更是乡村的‘致富蓝’。”

科技赋能:小院模式驱动绿色转型

大理古生村科技小院已成为探索洱海保护与农业绿色转型的前沿阵地。2024年,本地青年何敏燕考取中国农业大学资源利用与植物保护(科技小院专项)硕士后,回到仅“一墙之隔”的小院。“离家如此之近,使我深感责任重大。”何敏燕说。小院扎根一线,构建“科技创新、人才培养、社会服务”三位一体格局,提供零距离、零时差、零门槛、零费用的“四零”服务。作为首个聚焦洱海保护与农业转型的科技小院,它是打造“大理模式”的关键基地。

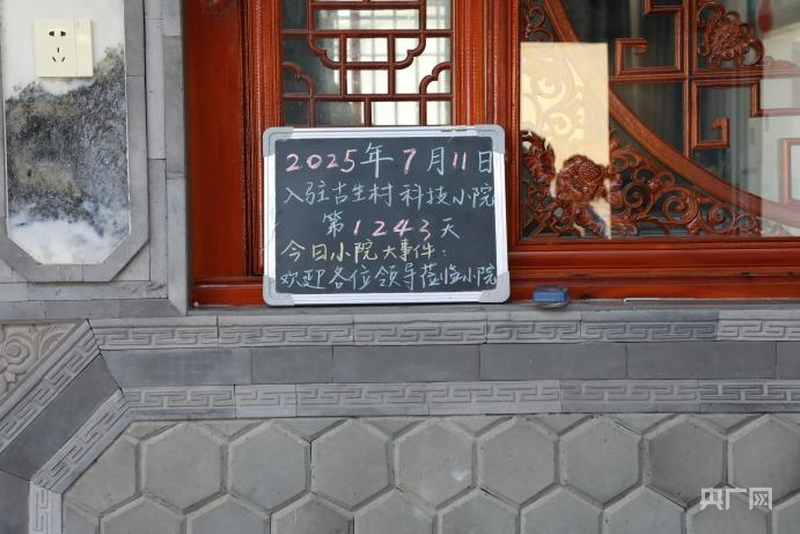

古生村科技小院一角(央广网实习记者 尹向东 摄)

何敏燕和师生们“把论文写在大地上,把科技送到田埂间”,用行动让科技惠及乡村。实践队员们在此见证了科技激活生态保护与农业发展的“双引擎”,领悟到乡村振兴既要守护文化根脉,也需科技力量破局。未来,小院将继续深耕高值农业与智能化管控,助力“绿水青山”转化为“金山银山”。

青年力量:接续传承书写新篇章

“银器锻造要耐得住性子,一把好壶需敲上万锤。”在洪卫工坊,其女洪镜正向队员展示家族錾刻图谱——从清代龙凤呈祥到现代民族图腾,清晰的谱系承载着白族与银器的千年共生史。95后的洪镜生于银匠世家,大学毕业后返乡接过了父辈的锤子。“村里90后、00后已成主力。随着手工艺人收入提高,大批在外青年返乡创业,开工作室,还将销售拓展至电商平台,实现了传统工艺研究、传承与创新的融合。”洪镜说。

实践队员走访调研中国银器第一村(央广网实习记者 尹向东 摄)

在扎染工坊,95后传承人林溪正用数位板设计新纹样,将传统蝴蝶纹赋予几何美感,并融入莫兰迪色调。这位放弃一线城市设计工作的姑娘,带着数码技术回归染坊。“作坊里半数是返乡青年,00后徒弟已能独立研发植物染配方。”林溪边讲解扎结手法边解答问题。这些接触过新媒体的年轻人,不仅复原了失传的“冰裂纹”扎法,还开发出扎染文创盲盒,在电商平台创下月销三万件的纪录。当直播间补光灯点亮晒布场,古老技艺正焕发全新气象。

“乡村振兴的密码,藏在指尖技艺与田间智慧里,更在一代代人的接续奋斗中。”实践队员在日记中写道。从非遗传承人的坚守与突破,到科技小院的创新实践,再到年轻一代的接力,传统与现代在此交汇生辉。随着非遗保护与乡村发展深度融合,更多青年扎根乡土,更多科技扎根田间,千年技艺必将持续为乡村振兴注入澎湃动力,书写共生共荣的新篇章。

https://jx.cnr.cn/fz/20250801/t20250801_527294326.shtml

编辑:萧培 审编:益申合

1、凡本网来源注明“中国公益网”(域名CHINAGONGYI.COM.CN)的所有文章和图片作品,版权均属于中国公益网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国公益网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国公益网CHINAGONGYI.COM.CN)”的文章和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、联系电话:400-8059-268 电子邮件:chinaqnlm@vip.qq.com